双十一十七载,京东、阿里、美团的新玩法与变革

在双十一的第十七年,电商巨头京东、阿里和美团继续引领消费热潮,展现出新的活力和创新,京东强调物流优势,阿里拓展新零售领域,美团则在外卖和本地服务方面持续深耕,三大巨头在保持传统优势的同时,不断探索新的增长点,如智能科技、跨境电商、农村电商等领域,共同推动双十一购物狂欢节的新发展。

文|潮汐商业评论

2025,是双十一的第17年,但“战火”依旧从未降温。

10月20日晚8点,天猫开售首小时,80个品牌成交迅速破亿,30516个品牌成交翻倍;抖音电商店播销售额破亿商家数同比增长900%;京东在10月30日晚8点开启的活动中,下单用户数同比增长超117%、订单量同比增长超125%。

但如果只是卷数据、拼增速,双十一的故事或许早就难以延续。而这届双十一,平台们不约而同地开始“整花活”,目标很明确:新鲜感。

比如一向以3C家电为主场的京东,这次直接把“大件”玩到了天花板——造车,其将联合宁德时代、广汽集团推出一款定制汽车,双十一当天在京东独家开售。这已不是简单跨界,而是把电商的货架彻底“撑大”。再比如淘宝,这次双十一的视野放眼全球、正式全面出海,在20多个国家和地区投入10亿元营销补贴,让不同肤色、不同人种的消费者都能“剁手下单”,将“双十一”带向全球。

而比造车、出海等更具代表性的变化,是以今年的双十一为节点,AI大模型被广泛运用于电商的供给侧和消费端,即时零售业态正在深刻影响新一代的用户消费习惯,这些新技术、新模式的“豹变”又将带来更大的产业价值。

这背后我们能够看到的是,各家对边界的不断突破,这也是贯穿电商全年的“关键词”之一。这种突破是双向的,一方面是“向内”的能力深化与体验重塑;另一方面,是“向外”的生态扩张与价值再造。

因此,2025年的双十一,其意义远不止于第17次的成交数字狂欢。它更像一个宣言,宣告着一场酝酿已久的转型正式启动。

电商的故事确实讲了太久,但故事的篇章已然翻新。

01 即时零售的双十一“大考”

今年双十一的最大亮点,正是阿里、京东、美团三大巨头的即时零售业务首次全面参战双十一。

但当美团、淘宝的骑手骑行穿梭在城市的大街小巷,将消费者订单即时送到家门口时,这也是对各家平台即时零售综合能力的一场“大考”。

继7月京东整合秒送、酒旅成立本地生活服务事业群后,今年双十一,京东本地生活的超300万综合商家将首次参与双十一,京东秒送更是推出5折促销活动。

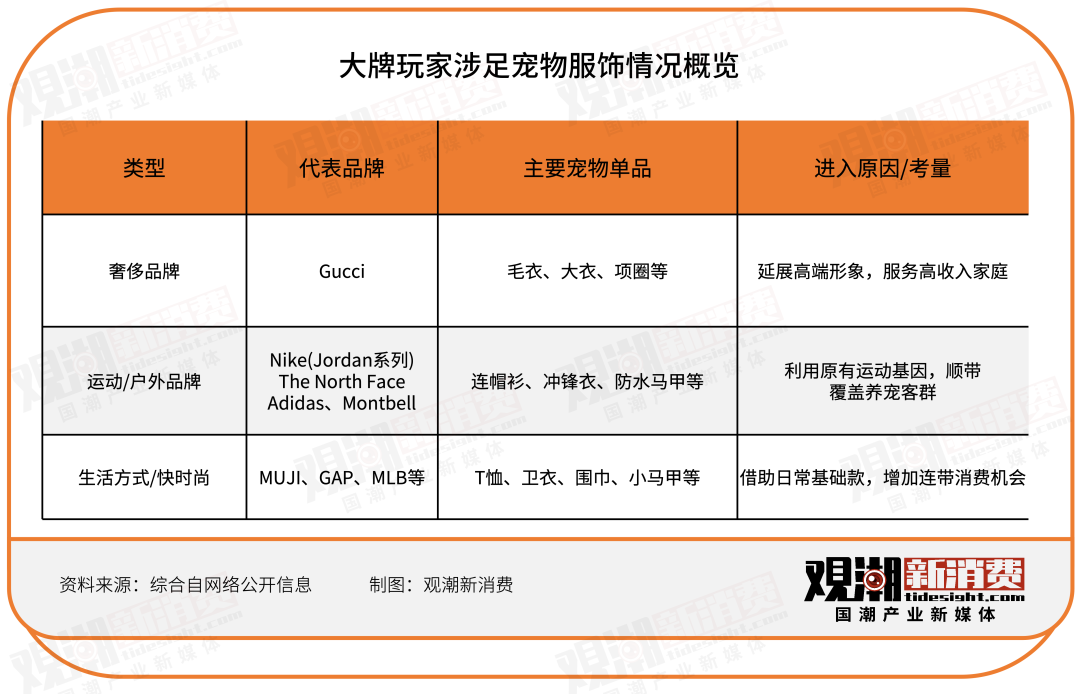

另外,依托即时零售业务成为双十一大促“新生力量”的美团,今年9月发布了新业务“品牌官旗闪电仓”,这一类似于“闪购前置仓+天猫官旗店”的新模式已经覆盖上海、成都和广州等十余座城市,蕉下、徕芬、她研社等品牌已经相继入驻,未来还将针对运动户外和宠物用品等多个品类进行开放。

对美团而言,从外卖时代建立的同城运力队伍和履约运营经验完全可以在即时零售业务上复用,但美团闪购的供给丰富度、对供应链的品质把控还是需要精进,品牌官旗闪电仓也有望补齐美团闪购在专业化供给上的短板。

相比京东、美团,此前多次提及“闪购与电商协同”的淘宝,在今年双十一更是将即时零售提到了极高的战略地位:本届双十一最大的流量增量来源。

淘宝闪购的增量效应早已显现,据QuestMobile数据显示,自淘宝闪购上线以来,手淘月均DAU增长超过5000万,双十一更是能对此“添砖加瓦”;而淘宝闪购也将借此与淘天体系内同城履约、品牌供给等方面进行深度协同。

据阿里官方透露,今年双十一将有千量级品牌入驻淘宝闪购;与此同时,天猫超市开设主站店的品牌方将和淘宝闪购“双店运营”,天猫超市还将在半日达的基础上增加闪购的小时达履约选择。

战略协同、资源打通,这是阿里集团一直以来的长项;尤其借助双十一大促所创造的流量并行“洪峰”和用户消费峰值,阿里也将检验倾注大量业务资源的淘宝闪购,实力是否真的“够硬”。

当然,这次双十一“大考”,是出给所有即时零售玩家的。

正如当年美团闪购依靠七夕创造订单峰值一样,每每遇到大促和重要节日,电商相关业务也能创造新的高峰,但机遇与风险并存,双十一带来的流量是对平台系统稳定性和技术保障效率、商家备货充足度与补货及时性、骑手运力规模及履约规划等综合能力的全方位考验。

简言之,当大量订单涌入即时零售平台时,平台不仅要“承接住”、还要“服务好”,继续保证配送的即时性、订单的准确性等,本届双十一大促或是成为深化普及即时零售消费习惯的重要节点。

欲戴皇冠必承其重,如今电商玩家想做“大消费平台”,用即时零售、本地生活等业务链接起线上线下的需求和供给,那么双十一期间的“大考”答卷,也得交出应有的水平。

当然,为了应对双十一“大考”,电商平台一直在夯实零售能力,让“工具箱”中的“扳手”变得越来越丰富。

02 AI大模型,电商“经营工具箱”里的“新扳手”

除了即时零售被平台寄予厚望,今年双十一期间,AI大模型几乎已经成为电商平台的“标配”,这也成为平台“经营工具箱”中最重要的那个“扳手”。

在供给侧方面,京东物流宣布今年双十一将大规模投入“超脑+狼族”智能设备集群,其将助力一线效率提升近20%;同时,京东工业发布的供应链大模型JoyIndustrial已服务超1万家工业企业,并将在双十一期间的大量细分场景中落地。

在提升商家经营效率方面,快手电商以AI产品能力为基础打造的“商品榜单”,帮助商家深度解析消费者搜索意图、提炼并优化商品关键词。

而在消费者能真正感知到的使用体验方面,据天猫总裁家洛透露,目前平台的算力提升已经让商品推荐的购买转化率提升了25%,同时算法运算用户的行为次数也从1000次提升到10万次。

自从中国互联网进入“千模大战”以来,AI大模型应用正在肉眼可见地落地物流供应链、商家经营和消费体验的多个具体环节,在某种程度上AI正在成为电商平台的“标配”,即使平台没有独立的AI大模型产品,也会在运用到算法的商品推荐、内容种草等环节提升大模型的调用率。

同时,以今年双十一为节点,AI大模型将成为电商平台“工具箱”里不可或缺的“扳手“。

过去,电商平台在经营工具箱里有流量推广的工具、有金融服务的工具,但每一个模块相互独立,甚至需要平台开辟、整合不同的业务线;相反,今天的AI大模型是一种更通用的电商工具,并且能实打实反哺、夯实平台的经营生态。

从流量推广的精准度、商家经营情况分析的专业度,再到消费者智能服务体验的改善,电商平台可以通过算法综合提升以及垂直的AI大模型去不断精进,最终让商家更愿意在平台上长期经营、让用户更愿意在平台消费。

AI大模型深度优化了商家、消费者在电商平台的综合体验,同时在数据、流量等层面打通不同的业务模块,这相当于给电商平台的经营工具箱里增加了一把“瑞士军刀”,极为实用并且能适配不同场景。

实际上,不仅是AI大模型能力,这届双十一期间,不同的电商平台正在通过不同的策略和措施,持续优化平台生态,夯实流量推广、内容种草等企业基因。

比如,天猫将结合升级后的店铺真实体验分和店铺综合体验分等体系,对符合评分要求的商家给予“专场活动页面”的推广资源;再比如,抖音在今年双十一推出“买家秀分享计划”,鼓励消费者发布真实购物体验,对优质内容给予现金奖励和流量支持。

与其投入大量资源在市场上争夺日益减少的增量,不如回归平台既有优势、盘活现有存量,让商家、消费者真切感受到交易体验的“日拱一卒”,让电商生态呈现不断调节、优化的可持续状态,这可能是电商平台更希望实现的局面。

不可否认,当双十一走到了第十七年、当消费者对“狂欢式”大促的感知越来越淡,电商双十一正在变得越来越常态化、日常化。

03 双十一“大促狂欢”正在变为日常

随着电商“存量竞争”成为行业主基调、曾经双十一大促狂欢的“热潮”早已消退;对各家平台而言,双十一的战略意义也在起变化。

京东还是最积极参与电商大促的平台,这背后原因或许也是京东的“危机感”更强,前有淘天、拼多多站稳各自阵地,身后还有抖音电商、小红书等从内容电商领域分食市场蛋糕,竞争压力让京东更加重视双十一大促对平台势能的带动作用。

实际上,自从国补出台以来,京东核心品类的营收增速开始回暖,借助这一波势头,京东已经“遍地开花”的推出外卖、酒旅等新业务;而在今年双十一期间,京东有望借助大促势能,让更多新业务深入到消费者的使用习惯中。

为此,京东也放下了过往的一些“执念“,不再拘泥于业务呈现的方式,而更多关注流量和业务增长的实质结果;比如双十一前夕,京东“七鲜小厨”便低调上线美团外卖、淘宝闪购等平台。

在京东之外,创造了电商双十一的淘天,除了久违地投入集团级的战略资源去打造一个消费级业务,尤其双十一期间肯定会有更明显的资源倾斜。

但除此之外,淘天基本延续了近几年每届双十一的核心基调:盘活存量,对现有平台生态进行持续优化和“修补”,让商家有更好、更系统的经营体验,这依然是淘天今年双十一的“工作重心”。

当然,作为即时零售业态头部平台的美团闪购,已经成为重要新生力量的抖音、快手、小红书,未来都将不再缺席双十一,甚至向头部平台的地位发起冲击;更外围的B站、微信视频号等平台,暂时还是双十一期间“补充性”的消费选择。

从现实角度而言,虽然每届双十一依然能感受到新模式、新技术所带来的小亮点,但双十一大促不再具备强有力的“消费狂欢”属性,毕竟理性消费的大趋势并非某一家平台所能改变,尤其电商的大促节点越来越多,从品类到品牌的商品补贴正在变得越来越日常。

电商的零售份额也越来越稳定。根据官方统计数据,2024年全国实物商品网上零售额达到130816亿元,同比增长6.5%,占社零总额的约26.8%,较四年前(2020年)的占比数据变化不大。

尤其在补贴日常化的平台政策与新的消费趋势下,电商双十一也变得更加常态化,“每天都是双十一”正在变为现实。

每天都是双十一,这并非是说消费者每天都能体会曾经“熬夜剁手消费”的刺激感,而是在物质得到极大丰富但消费欲望不再足够强烈的状态下,电商消费变得稀松平常,也变成了人们日常生活的一部分。

双十一电商大促变得日常化,平台之间也少了些“锋芒毕露”,更多“向内求”,多的是生态建设、是AI新工具、是优化商家经营环境,这是电商存量竞争趋势下必然的变化,也将成为各家电商平台未来的常态。

作者:访客本文地址:https://cbern.net.cn/post/4131.html发布于 2025-11-06 15:00:53

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处雅虎财经

还没有评论,来说两句吧...